Unternehmen müssen Abfälle fachgerecht entsorgen. Das ist nicht nur umweltfreundlich, sondern auch gesetzlich vorgeschrieben. Laut § 59 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes benötigen manche Betriebe einen Abfallbeauftragten. Dies gilt besonders für Unternehmen, die gefährliche Abfälle handhaben. Die zertifizierte Schulung zum Abfallbeauftragten ist sehr wichtig. Sie vermittelt das nötige Fachwissen für diese verantwortungsvolle Aufgabe. Teilnehmer lernen rechtliche Grundlagen und praktische Methoden des Abfallmanagements kennen.

Die Bedeutung des Abfallmanagements in der modernen Wirtschaft

Abfallmanagement spielt eine Schlüsselrolle in der modernen Wirtschaft. Es bietet ökologische und ökonomische Vorteile für Unternehmen. Professionelles Abfallmanagement senkt Kosten und schafft Wettbewerbsvorteile. Unternehmen sehen Abfälle als potenzielle Ressourcen. Diese Sichtweise fördert Innovation und erschließt neue Geschäftsfelder. Effizientes Abfallmanagement ist ein wesentlicher Kostenfaktor für viele Betriebe. Der Abfallbeauftragte vermittelt zwischen Gesetzen und betriebswirtschaftlichen Zielen. Mit steigenden Rohstoffpreisen wird die Optimierung von Materialkreisläufen wichtiger. Ressourcenschonung durch Abfallmanagement gewinnt an Bedeutung.

Aktuelle Herausforderungen der Kreislaufwirtschaft

Die Kreislaufwirtschaft steht vor komplexen Herausforderungen. Das Kreislaufwirtschaftsgesetz verlangt ein Umdenken bei Produktdesign und Entsorgung. Die fünfstufige Abfallhierarchie stellt hohe Anforderungen an betriebliche Prozesse.Die Verwertung komplexer Materialverbunde ist schwierig. Moderne Produkte bestehen oft aus verschiedenen, fest verbundenen Werkstoffen. Innovative Lösungen sind gefragt, die bei der Produktentwicklung ansetzen. Die Digitalisierung der Abfallwirtschaft bringt neue Herausforderungen. Abfallbeauftragte brauchen Kompetenzen in Datenmanagement und Prozessoptimierung. Digitale Werkzeuge zur Analyse von Abfallströmen werden zum Standard. Schwankende Rohstoffpreise erschweren die Planung von Recyclingkonzepten. Der Abfallbeauftragte muss Marktdynamiken verstehen und flexible Strategien entwickeln. So sichert er langfristig die Ressourceneffizienz.

Nachhaltigkeitsziele und Umweltschutz

Nachhaltigkeitsziele sind heute notwendig für Unternehmen. Ein gutes Abfallmanagement trägt zur Erreichung dieser Ziele bei. Es schont Ressourcen und verkleinert den ökologischen Fußabdruck. Recycling und Abfallvermeidung sparen erhebliche Mengen an Treibhausgasen ein. Dies geschieht durch weniger Ressourcenverbrauch und kürzere Transportwege. CO2-Reduktion durch Abfallwirtschaft wird oft unterschätzt. Nachhaltiges Abfallmanagement ist ein wichtiger Imagefaktor. Kunden achten auf die Umweltbilanz von Produkten und Dienstleistungen. Ein qualifizierter Abfallbeauftragter verbessert die Außendarstellung des Unternehmens. Fachgerechte Abfallbehandlung schützt Ökosysteme und minimiert rechtliche Risiken. Verstöße gegen Umweltauflagen können hohe Strafen nach sich ziehen. Eine fundierte Ausbildung zum Abfallbeauftragten gewährleistet rechtssicheres Handeln.

Die Kreislaufwirtschaft entwickelt sich stetig weiter. Abfallbeauftragte müssen bereit sein, kontinuierlich dazuzulernen. Nur so können Unternehmen Wirtschaft und Ökologie langfristig in Einklang bringen.

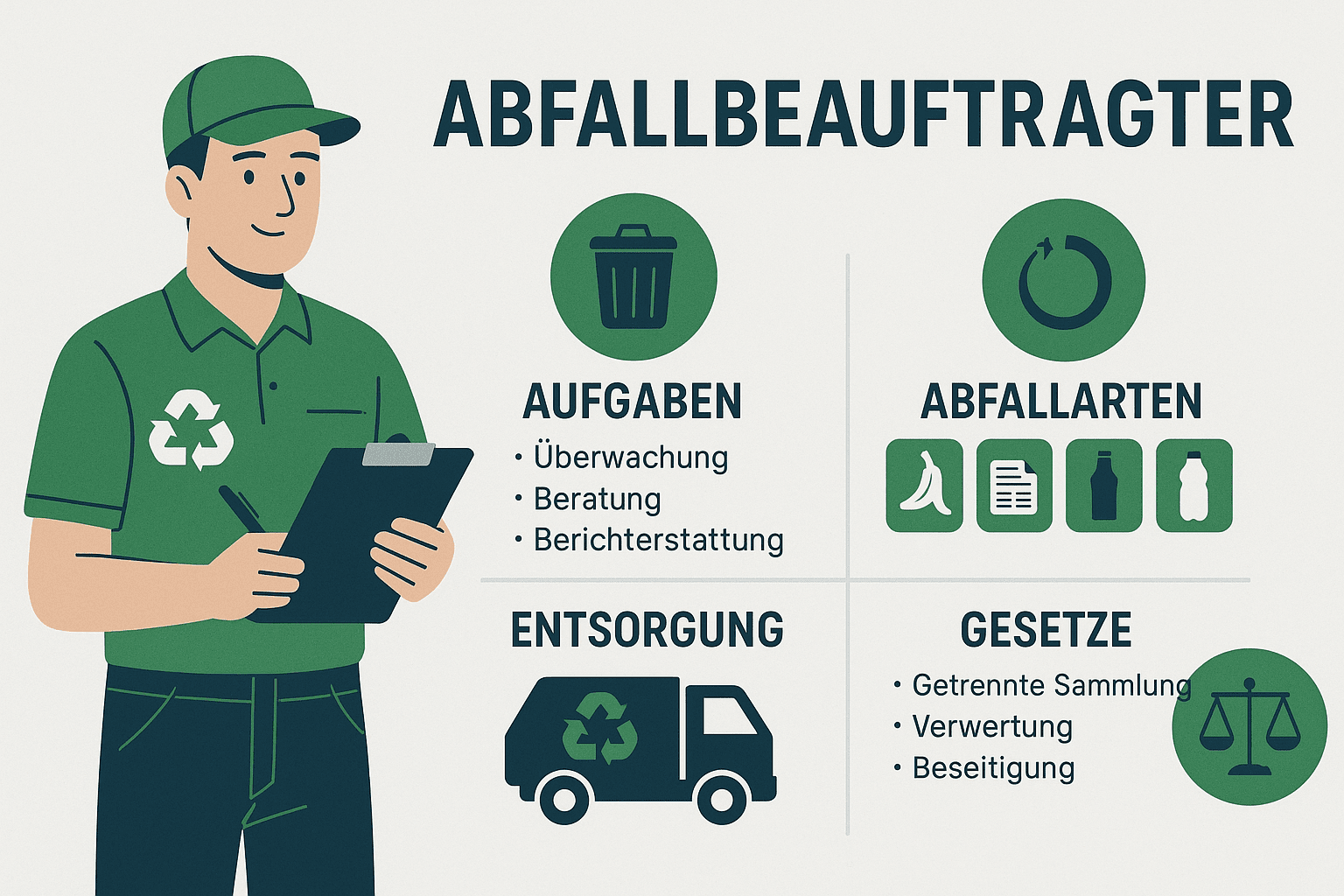

Der Abfallbeauftragte – Definition und Stellenwert

Der Abfallbeauftragte ist ein wichtiges Bindeglied zwischen Gesetz und Praxis im Abfallmanagement. Als Fachexperte für Abfallmanagement berät und kontrolliert er im Unternehmen. Er überwacht die Einhaltung von Vorschriften und unterstützt bei der Umsetzung. Die Bedeutung dieser Position ist stark gestiegen. Grund dafür sind die wachsenden gesetzlichen Anforderungen im Abfallbereich. Verstöße können hohe Bußgelder nach sich ziehen. Ein guter Abfallbeauftragter verbessert betriebliche Abläufe. Er findet Einsparmöglichkeiten und hilft bei Nachhaltigkeitszielen. Seine Arbeit bringt wirtschaftliche und ökologische Vorteile.

Gesetzliche Verankerung der Position

Das Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) bildet die rechtliche Grundlage für Abfallbeauftragte. Die §§ 59 und 60 legen Bestellung, Aufgaben und Rechte fest. Diese Gesetze definieren den Handlungsrahmen. Die Abfallbeauftragtenverordnung (AbfBeauftrV) konkretisiert die Vorgaben. Sie regelt, welche Unternehmen einen Abfallbeauftragten bestellen müssen. § 2 der AbfBeauftrV definiert den Kreis der bestellungspflichtigen Betriebe. Dazu gehören unter anderem:

- Betreiber genehmigungsbedürftiger Anlagen mit bestimmten Mengen an gefährlichen oder nicht gefährlichen Abfällen

- Deponiebetreiber

- Krankenhäuser und medizinische Einrichtungen

- Hersteller und Vertreiber im Rahmen der Produktverantwortung (Verpackungen, Elektrogeräte, Batterien)

Laut § 60 KrWG berät der Abfallbeauftragte in Fragen der Abfallvermeidung und -bewirtschaftung. Er schlägt Maßnahmen vor und wirkt auf Verbesserungen hin.

Historische Entwicklung des Berufsbildes

Das Berufsbild des Abfallbeauftragten zeigt den Wandel im Umgang mit Abfällen. Aus der reinen Entsorgung wurde eine strategisch wichtige Position. In den 1970ern ging es hauptsächlich um geordnete Abfallbeseitigung. Mit wachsendem Umweltbewusstsein änderte sich dieser Ansatz grundlegend. Das Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz der 1990er markierte einen Wendepunkt. Heute vereint der Abfallbeauftragte technisches, rechtliches und wirtschaftliches Wissen. Er fördert nachhaltige Entwicklung und optimiert Stoffströme im Unternehmen.

| Zeitraum | Schwerpunkt | Rechtliche Grundlage | Rolle des Abfallbeauftragten |

|---|---|---|---|

| 1970er Jahre | Geordnete Abfallbeseitigung | Abfallbeseitigungsgesetz | Überwachung der korrekten Entsorgung |

| 1980er Jahre | Abfallvermeidung beginnt | Abfallgesetz | Beratung zur Abfallreduzierung |

| 1990er Jahre | Kreislaufwirtschaft | Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz | Implementierung von Recyclingkonzepten |

| Ab 2000 | Ressourceneffizienz | Novelliertes KrWG | Strategische Beratung und Prozessoptimierung |

| Heute | Nachhaltigkeit und Digitalisierung | KrWG und AbfBeauftrV | Ganzheitliches Stoffstrommanagement |

Rechtliche Rahmenbedingungen in Deutschland

Das deutsche Abfallrecht basiert auf einem komplexen Regelwerk. Es umfasst nationale und europäische Gesetze, Verordnungen und Richtlinien. Abfallbeauftragte müssen diese Vorschriften genau kennen und verstehen. Sie müssen stets über aktuelle rechtliche Änderungen informiert sein. Nur so können sie Unternehmen kompetent beraten und abfallrechtliche Anforderungen erfüllen.

Kreislaufwirtschaftsgesetz und relevante Verordnungen

Das Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) ist zentral im deutschen Abfallrecht. Es definiert die fünfstufige Abfallhierarchie und regelt die Produktverantwortung. Zudem legt es fest, wann etwas als Abfall gilt. § 60 KrWG ist für Abfallbeauftragte besonders wichtig. Er regelt ihre Bestellung und Aufgaben im Unternehmen. Dies bildet die rechtliche Basis für ihre Arbeit. Auf dem KrWG basieren viele spezifische Abfallverordnungen. Diese regeln einzelne Aspekte der Abfallbewirtschaftung detailliert:

- Die Gewerbeabfallverordnung (GewAbfV) legt Anforderungen an die Getrenntsammlung und Verwertung von gewerblichen Siedlungsabfällen sowie bestimmten Bau- und Abbruchabfällen fest.

- Die Nachweisverordnung (NachwV) regelt die Dokumentationspflichten für gefährliche Abfälle und schreibt vor, wie deren Entsorgung nachzuweisen ist.

- Die Verpackungsverordnung bzw. das seit 2019 geltende Verpackungsgesetz enthält Vorgaben zur Rücknahme und Verwertung von Verpackungen.

Es gibt weitere Verordnungen für spezielle Abfallarten. Dazu gehören das Elektro- und Elektronikgerätegesetz und die Altfahrzeugverordnung. Abfallbeauftragte müssen diese Vorschriften kennen und im Betrieb umsetzen.

EU-Richtlinien und deren Umsetzung

Die Europäische Union schafft einheitliche Regeln für die Abfallwirtschaft in Europa. Wichtig ist die Abfallrahmenrichtlinie und andere Richtlinien zu spezifischen Abfallströmen. Diese EU-Vorgaben werden in deutsches Recht übernommen. Die Abfallrahmenrichtlinie definiert wichtige Begriffe wie „Abfall“ und „Verwertung“. Sie ist die Basis des europäischen Abfallrechts. In Deutschland wurde sie durch das Kreislaufwirtschaftsgesetz umgesetzt. Die EU setzt sich für Ressourceneffizienz und Abfallvermeidung ein. Der Green Deal und der Kreislaufwirtschafts-Aktionsplan sind wichtige Initiativen. Daraus werden neue Anforderungen für Abfallbeauftragte entstehen.

| Rechtliche Grundlage | Hauptinhalte | Relevanz für Abfallbeauftragte | Letzte Novellierung |

|---|---|---|---|

| Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) | Abfallhierarchie, Produktverantwortung, Überlassungspflichten | Zentrale Rechtsgrundlage, definiert Position des Abfallbeauftragten | 2020 |

| Gewerbeabfallverordnung | Getrenntsammlungspflichten, Vorbehandlung, Dokumentation | Tägliche Umsetzung im Betrieb, Überwachung der Trennung | 2017 |

| Nachweisverordnung | Nachweisführung für gefährliche Abfälle, elektronisches Nachweisverfahren | Sicherstellung der korrekten Dokumentation | 2019 |

| EU-Abfallrahmenrichtlinie | Grundlegende Definitionen, Abfallhierarchie, Recyclingziele | Verständnis der europäischen Grundlagen, Vorbereitung auf Änderungen | 2018 |

Die Umsetzung von EU-Recht in nationales Recht kann Verzögerungen haben. Dies führt manchmal zu rechtlichen Unsicherheiten. Abfallbeauftragte müssen nationale und europäische Entwicklungen im Blick behalten. Das Abfallrecht ist komplex und ändert sich häufig. Deshalb ist kontinuierliche Fortbildung für Abfallbeauftragte wichtig. Nur so bleiben sie auf dem neuesten Stand. Die Umsetzung neuer Vorschriften im Betrieb erfordert fundiertes Fachwissen.

Bestellungspflicht: Welche Unternehmen benötigen einen Abfallbeauftragten?

Die Bestellungspflicht für Abfallbeauftragte richtet sich nach bestimmten Kriterien. Diese sind im Kreislaufwirtschaftsgesetz und der Abfallbeauftragtenverordnung festgelegt. § 59 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG) verankert diese Pflicht grundlegend. Die Abfallbeauftragtenverordnung (AbfBeauftrV) präzisiert die konkreten Anforderungen. § 2 der AbfBeauftrV legt fest, welche Unternehmenstypen einen betriebsangehörigen Abfallbeauftragten bestellen müssen. Zu diesen bestellungspflichtigen Betrieben gehören:

- Betreiber genehmigungsbedürftiger Anlagen nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz, in denen jährlich mehr als 100 Tonnen gefährliche oder 2.000 Tonnen nicht gefährliche Abfälle anfallen

- Betreiber von Deponien bis zur endgültigen Stilllegung

- Krankenhäuser und Kliniken mit mehr als 2 Tonnen gefährlichen Abfällen pro Jahr

- Abwasserbehandlungsanlagen der Größenklasse 5, sofern dort Abfälle verwertet oder beseitigt werden

- Hersteller und Vertreiber, die im Rahmen der Produktverantwortung Verpackungen, Elektro- und Elektronikaltgeräte oder Batterien zurücknehmen

- Betreiber von Rücknahmesystemen

Die Nichteinhaltung dieser Unternehmenspflichten kann zu hohen Bußgeldern führen. Unternehmen sollten daher genau prüfen, ob sie einen Abfallbeauftragten bestellen müssen.

Branchenspezifische Anforderungen

Die Anforderungen an Abfallbeauftragte variieren je nach Branche. Sie hängen von der Tätigkeit, den Abfallarten und -mengen ab. Auch spezifische Risiken für Mensch und Umwelt spielen eine Rolle. In der chemischen Industrie sind die Anforderungen besonders hoch. Der Abfallbeauftragte muss hier umfassende Kenntnisse haben. Er muss die chemischen Eigenschaften der Abfälle und deren Gefahren einschätzen können. Andere Industriebranchen haben ihre eigenen Schwerpunkte:

| Branche | Besondere Anforderungen | Typische Abfallarten | Spezifische Kompetenzen |

|---|---|---|---|

| Automobilindustrie | Verwertung von Produktionsabfällen, Umgang mit Altfahrzeugen | Metallschrott, Betriebsflüssigkeiten, Batterien | Kenntnisse in Recyclingtechnologien |

| Gesundheitswesen | Hygienische Aspekte, Infektionsschutz | Infektiöse Abfälle, Medikamentenreste | Hygiene- und Sicherheitsexpertise |

| Lebensmittelindustrie | Verwertung organischer Abfälle | Lebensmittelreste, Verpackungen | Kenntnisse in Bioabfallverwertung |

| Baubranche | Verwertung von Bau- und Abbruchabfällen | Bauschutt, Holz, Metalle, Dämmstoffe | Expertise in Baustoffrecycling |

Diese Branchenunterschiede zeigen, wie vielfältig die Anforderungen sind. Abfallbeauftragte müssen nicht nur allgemeines Fachwissen haben. Sie sollten auch die spezifischen Herausforderungen ihrer Branche kennen.

Ausnahmen und Sonderregelungen

Es gibt Ausnahmen und Sonderregelungen für die Bestellungspflicht Abfallbeauftragter. Diese bieten Unternehmen unter bestimmten Voraussetzungen Flexibilität. Der Umweltschutz bleibt dabei gewährleistet. Laut § 7 der AbfBeauftrV kann die Behörde eine Befreiung Abfallbeauftragter genehmigen. Dies gilt, wenn die Bestellung aufgrund der Betriebsgröße oder Abfallmenge nicht nötig erscheint. Unternehmen müssen nachweisen, dass sie auch ohne Abfallbeauftragten die Vorschriften einhalten. Die Behörde prüft jeden Fall einzeln. Sie berücksichtigt dabei die spezifischen Umstände des Betriebs. Weitere Sonderregelungen umfassen:

- Die Möglichkeit, externe Beauftragte zu bestellen (§ 5 AbfBeauftrV): Die Behörde kann dies auf Antrag gestatten.

- Die Bestellung eines gemeinsamen Abfallbeauftragten für mehrere Anlagen oder Betriebe unter bestimmten Voraussetzungen.

- Die Bestellung eines Abfallbeauftragten für einen gesamten Konzern, wenn die Strukturen dies zulassen.

Besonders für kleinere Unternehmen bietet die Option eines externen Beauftragten eine praktikable Lösung. Dies gilt, wenn sie kein Fachpersonal haben oder ein eigener Beauftragter unwirtschaftlich wäre. Die Abfallbeauftragter Pflicht und ihre Ausnahmen bilden ein ausgewogenes System. Es sichert Umweltschutzziele und berücksichtigt wirtschaftliche Realitäten. Betriebe sollten ihre Situation genau analysieren und bei Bedarf Beratung einholen.

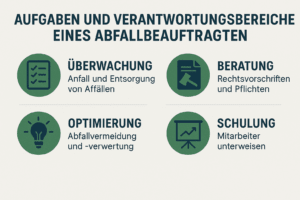

Aufgaben und Verantwortungsbereiche eines Abfallbeauftragten

Der Abfallbeauftragte spielt eine wichtige Rolle im Umweltschutz und in betrieblichen Abläufen. Seine Aufgaben sind im Kreislaufwirtschaftsgesetz klar definiert. Er überwacht und berät in allen Fragen des Abfallmanagements. Der Abfallbeauftragte kontrolliert den gesamten Weg der Abfälle. Er berät die Unternehmensleitung und fördert umweltfreundliche Verfahren. Seine Expertise hilft bei der Einhaltung von Gesetzen und der Optimierung der Abfallwirtschaft.

Der Abfallbeauftragte spielt eine wichtige Rolle im Umweltschutz und in betrieblichen Abläufen. Seine Aufgaben sind im Kreislaufwirtschaftsgesetz klar definiert. Er überwacht und berät in allen Fragen des Abfallmanagements. Der Abfallbeauftragte kontrolliert den gesamten Weg der Abfälle. Er berät die Unternehmensleitung und fördert umweltfreundliche Verfahren. Seine Expertise hilft bei der Einhaltung von Gesetzen und der Optimierung der Abfallwirtschaft.

Betriebliche Überwachung und Beratung

Die betriebliche Überwachung ist Kernaufgabe des Abfallbeauftragten. Er kontrolliert alle abfallrelevanten Prozesse im Unternehmen. Dazu gehören Entstehung, Sammlung, Lagerung und Übergabe an Entsorger. Bei Betriebsbegehungen prüft er die Abfalltrennung und Kennzeichnung der Behälter. Er achtet auf die Einhaltung von Lagervorschriften für gefährliche Abfälle. Bei Mängeln entwickelt er Lösungen und überwacht deren Umsetzung. Als Berater unterstützt er bei Fragen des Abfallmanagements. Er hilft bei der Auswahl von Entsorgungswegen und der Optimierung von Abfallströmen. Bei Investitionen bringt er seine Expertise ein, um abfallrelevante Aspekte zu berücksichtigen. Eine Hauptaufgabe ist die Förderung umweltfreundlicher und abfallarmer Verfahren. Er analysiert Prozesse und findet Möglichkeiten zur Abfallvermeidung. Durch Kontrolle und Beratung verbessert er ständig das betriebliche Abfallmanagement.

Dokumentation und Berichterstattung

Die Dokumentation aller abfallrelevanten Vorgänge ist Pflicht des Abfallbeauftragten. Er führt das Abfallregister mit Art, Menge und Verbleib der Abfälle. Für gefährliche Abfälle nutzt er das elektronische Nachweissystem. Er erstellt Entsorgungsnachweise und Begleitscheine. Zudem prüft er die ordnungsgemäße Entsorgung durch zertifizierte Fachbetriebe. Ein wichtiger Teil ist der jährliche Bericht an die Geschäftsführung.

Schulung von Mitarbeitern

Die Mitarbeiterschulung Abfall ist eine wichtige Aufgabe des Abfallbeauftragten. Ein gutes Abfallkonzept funktioniert nur, wenn alle Mitarbeiter es verstehen und umsetzen. Der Abfallbeauftragte entwickelt passende Schulungen für verschiedene Arbeitsbereiche. In den Schulungen erklärt er die richtige Abfalltrennung und Abfallvermeidung. Besonders wichtig ist der Umgang mit gefährlichen Abfällen. Er informiert über Gefahren und notwendige Schutzmaßnahmen. Der Abfallbeauftragte sensibilisiert die Mitarbeiter für Umweltschutz. Er zeigt, wie jeder zum Ressourcenschutz beitragen kann. Regelmäßige Schulungen halten das Wissen aktuell. So fördert er die Einhaltung von Gesetzen und das Umweltbewusstsein im Unternehmen.

Qualifikationsvoraussetzungen für angehende Abfallbeauftragte

Abfallbeauftragte brauchen umfassende Qualifikationen und spezifische Kompetenzen. Die Abfallbeauftragtenverordnung (AbfBeauftrV) definiert die Anforderungen. Nur wer Fachkunde und Zuverlässigkeit nachweist, darf Abfallbeauftragter werden. § 55 Abs. 2 BImSchG, § 60 Abs. 3 KrWG und §§ 8, 9 AbfBeauftrV bilden die gesetzliche Grundlage. Diese Regeln sichern die kompetente Aufgabenerfüllung der Abfallbeauftragten.

Fachliche Grundqualifikationen

Die fachliche Qualifikation basiert auf drei Säulen. Erstens wird eine einschlägige berufliche Ausbildung vorausgesetzt. § 9 Abs. 1 Nr. 1 AbfBeauftrV fordert eine der folgenden Qualifikationen:

- Ein abgeschlossenes Hochschul- oder Fachhochschulstudium (z.B. in Umwelttechnik, Verfahrenstechnik, Chemie oder Umweltingenieurwesen)

- Eine kaufmännische, technische oder sonstige Fachschul- oder Berufsausbildung

- Eine Qualifikation als Meister in einem einschlägigen Bereich

Zweitens ist eine einjährige praktische Tätigkeit erforderlich. Dabei werden Kenntnisse über Anlagen, Betriebe und Abfälle erworben. Diese Erfahrung hilft, theoretisches Wissen praktisch anzuwenden. Die dritte Komponente ist ein anerkannter Lehrgang. Hier lernt man Abfallrecht und Abfalltechnik. Der Lehrgang endet meist mit einer Prüfung. Die Zuverlässigkeit wird nach § 8 AbfBeauftrV bewertet. Sie zeigt sich in persönlichen Eigenschaften und Fähigkeiten. Strafen für Umweltverstöße können die Zuverlässigkeit beeinträchtigen.

Persönliche Kompetenzen und Soft Skills

Persönliche Kompetenzen und Soft Skills sind entscheidend für Abfallbeauftragte. Sie arbeiten an Schnittstellen verschiedener Unternehmensbereiche. Daher sind bestimmte Fähigkeiten besonders wichtig. Gute Kommunikationsfähigkeit ist unerlässlich. Abfallbeauftragte erklären komplexe Themen in Schulungen, Beratungen und Verhandlungen. Sie müssen Fachwissen verständlich vermitteln und andere überzeugen können. Durchsetzungsvermögen und Diplomatie helfen bei Veränderungen. Abfallbeauftragte setzen notwendige Maßnahmen durch, auch wenn sie aufwendig sind. Strukturiertes Arbeiten und analytisches Denken sind ebenfalls wichtig.

| Kompetenzbereich | Erforderliche Fähigkeiten | Praktische Anwendung | Bedeutung im Berufsalltag |

|---|---|---|---|

| Kommunikation | Präsentationsfähigkeit, Verhandlungsgeschick, klare Ausdrucksweise | Mitarbeiterschulungen, Behördenkommunikation, Beratungsgespräche | Sehr hoch – tägliche Anwendung in verschiedenen Kontexten |

| Führungsqualitäten | Durchsetzungsvermögen, Motivationsfähigkeit, Konfliktmanagement | Implementierung neuer Abfallkonzepte, Prozessoptimierung | Hoch – besonders bei Veränderungsprozessen |

| Analytische Fähigkeiten | Systematisches Denken, Problemlösungskompetenz, Detailorientierung | Abfallbilanzierung, Schwachstellenanalyse, Rechtliche Bewertung | Sehr hoch – Basis für fundierte Entscheidungen |

| Selbstmanagement | Eigeninitiative, Belastbarkeit, Zeitmanagement | Priorisierung von Aufgaben, Einhaltung von Fristen, Stressbewältigung | Hoch – angesichts vielfältiger Verantwortungsbereiche |

Eigeninitiative und Problemlösungskompetenz sind ebenfalls wichtig. Abfallbeauftragte finden innovative Lösungen und verbessern Prozesse. Sie bilden sich ständig weiter, um auf dem neuesten Stand zu bleiben. Verantwortungsbewusstsein und Integrität sind unverzichtbar. Abfallbeauftragte kontrollieren und sichern die Einhaltung von Gesetzen. Sie vertreten Umweltinteressen konsequent, auch gegen Widerstände. Diese Mischung aus Fachwissen und persönlichen Fähigkeiten macht den Beruf anspruchsvoll. Abfallbeauftragte leisten einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz und zur nachhaltigen Ressourcenwirtschaft.

Zertifizierte Schulungsmöglichkeiten im Detail

Abfallbeauftragte müssen an behördlich anerkannten Lehrgängen teilnehmen. Diese vermitteln das nötige Fachwissen laut Abfallbeauftragtenverordnung. Grundlehrgänge dauern 3-5 Tage und enden mit einer Prüfung. Nach erfolgreichem Abschluss erhalten Teilnehmer ein wichtiges Zertifikat. Dieses ist für die Bestellung zum Abfallbeauftragten unerlässlich. Alle zwei Jahre müssen sie sich fortbilden. Viele qualifizierte Bildungseinrichtungen bieten die Ausbildung zum Abfallbeauftragten an. Sie müssen strenge Kriterien erfüllen. Nur so erhalten sie die offizielle Anerkennung der Landesbehörden. Die Anerkennung eines Lehrgangs erfordert vollständige und korrekte Vermittlung der Inhalte. Dazu gehören Kenntnisse des Abfallrechts und der Abfalltechnik. Auch spezifisches Wissen über Pflichten und Rechte ist wichtig. Dozenten haben entsprechende Qualifikationen und praktische Erfahrung. Dies garantiert praxisnahe Wissensvermittlung. Viele Anbieter haben sich auf bestimmte Branchen spezialisiert.

Abfallbeauftragte müssen an behördlich anerkannten Lehrgängen teilnehmen. Diese vermitteln das nötige Fachwissen laut Abfallbeauftragtenverordnung. Grundlehrgänge dauern 3-5 Tage und enden mit einer Prüfung. Nach erfolgreichem Abschluss erhalten Teilnehmer ein wichtiges Zertifikat. Dieses ist für die Bestellung zum Abfallbeauftragten unerlässlich. Alle zwei Jahre müssen sie sich fortbilden. Viele qualifizierte Bildungseinrichtungen bieten die Ausbildung zum Abfallbeauftragten an. Sie müssen strenge Kriterien erfüllen. Nur so erhalten sie die offizielle Anerkennung der Landesbehörden. Die Anerkennung eines Lehrgangs erfordert vollständige und korrekte Vermittlung der Inhalte. Dazu gehören Kenntnisse des Abfallrechts und der Abfalltechnik. Auch spezifisches Wissen über Pflichten und Rechte ist wichtig. Dozenten haben entsprechende Qualifikationen und praktische Erfahrung. Dies garantiert praxisnahe Wissensvermittlung. Viele Anbieter haben sich auf bestimmte Branchen spezialisiert.

Fortbildungen zu Abfallwirtschaft und Abfallbeauftragte

Präsenzschulungen vs. Online-Kurse

Die Ausbildung zum Abfallbeauftragten gibt es in verschiedenen Formaten. Präsenzschulungen und Online-Kurse haben jeweils Vor- und Nachteile. Diese sollten bei der Auswahl berücksichtigt werden.

| Kriterium | Präsenzschulung | Online-Kurs | Hybridformat |

|---|---|---|---|

| Interaktion | Direkter Austausch mit Dozenten und Teilnehmern | Eingeschränkt, meist über Foren oder Chat | Kombination aus beiden Ansätzen |

| Flexibilität | Feste Termine und Orte | Zeitlich und örtlich flexibel | Teilweise flexible Zeiteinteilung |

| Praxisbezug | Praktische Übungen vor Ort möglich | Begrenzte praktische Anwendung | Praxiseinheiten in Präsenzphasen |

| Kosten | Höher (inkl. Reise- und Übernachtungskosten) | Meist günstiger | Mittleres Preisniveau |

Präsenzschulungen bieten direkten persönlichen Austausch. Dies ist bei komplexen Fragen und Übungen wertvoll. Der Dialog ermöglicht es, individuelle Fragen zu klären. Sie fördern die Konzentration und bieten strukturierte Lernzeiten. Allerdings erfordern sie physische Anwesenheit. Dies kann zusätzliche Kosten und Abwesenheit vom Arbeitsplatz bedeuten. Online-Kurse punkten mit Flexibilität bei Zeit und Ort. Teilnehmer können Inhalte in ihrem Tempo bearbeiten. Dies ermöglicht bessere Vereinbarkeit mit anderen Verpflichtungen. E-Learning-Plattformen bieten interaktive Elemente und virtuelle Diskussionsforen. Online-Kurse erfordern jedoch viel Selbstdisziplin und eigenverantwortliches Lernen. Hybride Formate kombinieren die Vorteile beider Ansätze. Sie beinhalten Online-Module für Theorie und Präsenzphasen für praktische Übungen.

Bewertungskriterien für Schulungsangebote

Bei der Auswahl eines Abfallbeauftragter Lehrgangs sind verschiedene Qualitätskriterien wichtig. Diese helfen, die Passgenauigkeit für individuelle Anforderungen zu beurteilen.

Wichtig ist die offizielle Anerkennung des Lehrgangs. Nur anerkannte Lehrgänge garantieren gesetzeskonforme Inhalte. Die fachliche Kompetenz der Dozenten ist ebenfalls entscheidend.

Die Aktualität der Lehrinhalte ist wegen häufiger Gesetzesänderungen besonders wichtig. Der Lehrgang sollte neueste Entwicklungen berücksichtigen.

Weitere wichtige Bewertungskriterien sind:

- Didaktische Aufbereitung der Inhalte

- Verhältnis von Theorie und Praxis

- Qualität der Lernmaterialien

- Erfahrungsberichte früherer Teilnehmer

- Gruppengröße und Betreuungsschlüssel

- Preis-Leistungs-Verhältnis

- Erreichbarkeit des Schulungsortes (bei Präsenzveranstaltungen)

Eine sorgfältige Abwägung hilft, den passenden Lehrgang zu finden. Viele Anbieter bieten Informationsveranstaltungen oder Beratungsgespräche an. Zusatzleistungen wie Nachbetreuung oder Fachinformationen sprechen für Lehrgangsqualität. Diese erleichtern den Einstieg und unterstützen bei beruflichen Herausforderungen.

Die formale Bestellung zum Abfallbeauftragten

Die Bestellung eines Abfallbeauftragten folgt strengen rechtlichen Vorgaben. Sie markiert den offiziellen Beginn dieser verantwortungsvollen Position. Der Prozess hat weitreichende rechtliche Folgen für das Unternehmen und die bestellte Person.

Eine ordnungsgemäße Durchführung schützt beide Seiten. Sie gewährleistet die Rechtssicherheit der Position. Eine sorgfältige Umsetzung ist daher unerlässlich.

Rechtliche Anforderungen und Dokumentation

Die Bestellung muss schriftlich erfolgen. Elektronische Kommunikation reicht nicht aus. Die Wirksamkeit hängt von der korrekten Form ab.

Für eine rechtsgültige Bestellung gelten klare Kriterien. Die Geschäftsführung muss die Willenserklärung schriftlich abgeben. Beide Parteien müssen das Dokument unterschreiben.

- Die Willenserklärung zur Bestellung muss schriftlich durch den Verpflichteten (in der Regel die Geschäftsführung) abgegeben werden

- Das Dokument muss vom Besteller persönlich unterzeichnet sein

- Auch der ernannte Abfallbeauftragte muss das Dokument unterschreiben

- Die Bestellungsurkunde muss detaillierte Angaben zu Verantwortungsbereichen enthalten

Die Dokumentation spielt eine zentrale Rolle. Die Urkunde muss genaue Angaben zu Verantwortungsbereichen enthalten. Bei mehreren Beauftragten ist eine klare Abgrenzung wichtig. Eine Kopie der Urkunde muss an die Behörde gesendet werden. Diese Behördenmeldung ist Pflicht. Änderungen im Zuständigkeitsbereich müssen ebenfalls gemeldet werden. Die Nichteinhaltung der Formalitäten kann schwere Folgen haben. Es drohen Bußgelder und ungeklärte Haftungsfragen. Eine sorgfältige Umsetzung ist daher unerlässlich.

Stellung im Unternehmen nach der Bestellung

Der Abfallbeauftragte erhält eine besondere Position im Unternehmen. Diese Stellung bringt spezifische Rechte mit sich. Sie sichern seine Unabhängigkeit und Handlungsfähigkeit. Ein wichtiges Recht ist das Vortragsrecht bei der Geschäftsführung. Es ermöglicht direkte Kommunikation bei Verbesserungsvorschlägen. Der Beauftragte kann so Widerstände auf mittlerer Führungsebene umgehen. Zudem genießt er besonderen Kündigungsschutz nach § 58 BImSchG. Eine Kündigung ist nur aus wichtigem Grund möglich. Dies stärkt seine unabhängige Position im Unternehmen.

| Rechte des Abfallbeauftragten | Pflichten des Abfallbeauftragten | Pflichten des Unternehmens |

|---|---|---|

| Vortragsrecht bei der Geschäftsführung | Überwachung der Abfallwirtschaft | Bereitstellung notwendiger Ressourcen |

| Besonderer Kündigungsschutz | Beratung der Betriebsangehörigen | Einbeziehung bei relevanten Entscheidungen |

| Anspruch auf Fortbildung | Erstellung von Berichten und Dokumentation | Beachtung der Vorschläge des Beauftragten |

| Zugang zu relevanten Informationen | Mitwirkung bei behördlichen Kontrollen | Gewährleistung der Unabhängigkeit |

Die Stellung im Unternehmen umfasst Anspruch auf notwendige Mittel und Unterstützung. Dazu gehören Zugang zu Informationen, angemessene Arbeitszeit und Fortbildungsmöglichkeiten. Diese Position unterstreicht die Bedeutung des Abfallbeauftragten. Sie ermöglicht eine effektive und unabhängige Aufgabenerfüllung. Gleichzeitig trägt sie zur Rechtssicherheit des Unternehmens bei. Unternehmen sollten den Bestellungsprozess sorgfältig durchführen. Die besondere Stellung des Beauftragten muss respektiert werden. Nur so kann er seine wichtige Rolle im Umweltschutz effektiv wahrnehmen.

Kontinuierliche Weiterbildung und Spezialisierung

Lebenslanges Lernen ist für Abfallbeauftragte eine berufliche Notwendigkeit. Gesetzliche Fortbildungspflichten unterstreichen dies. Kontinuierliches Lernen sichert die Arbeitsqualität und Rechtssicherheit des Unternehmens. Das Abfallrecht und die Abfalltechnik entwickeln sich ständig weiter. Daher ist eine regelmäßige Aktualisierung des Fachwissens unerlässlich. Der Gesetzgeber hat die Bedeutung der Weiterbildung für Abfallbeauftragte erkannt. Entsprechende Vorgaben wurden in der Abfallbeauftragtenverordnung verankert. Diese dienen der Qualitätssicherung und dem Umweltschutz.

Pflichtfortbildungen und Auffrischungskurse

Die Fortbildungspflicht ist in § 9 Absatz 2 der Abfallbeauftragtenverordnung (AbfBeauftrV) definiert. Abfallbeauftragte müssen alle zwei Jahre an anerkannten Lehrgängen teilnehmen. Diese Pflichtfortbildungen dauern ein bis zwei Tage.

Die Verantwortung liegt beim Abfallbeauftragten und beim Unternehmen. Der Arbeitgeber muss die Teilnahme ermöglichen und die Kosten tragen. Nach erfolgreicher Teilnahme erhält der Abfallbeauftragte ein Zertifikat.

Typische Inhalte von Auffrischungskursen sind:

- Aktuelle Änderungen im Abfallrecht auf nationaler und EU-Ebene

- Neue technische Standards und Verfahren in der Abfallwirtschaft

- Aktualisierte Dokumentations- und Nachweispflichten

- Praxisbeispiele und Erfahrungsaustausch

Der Fortbildungszyklus stellt sicher, dass Abfallbeauftragte ihr Wissen regelmäßig erweitern. Viele Bildungsträger bieten branchenspezifische Fortbildungen an. Diese vermitteln praxisnahe Lösungsansätze für bestimmte Wirtschaftszweige.

Fachliche Vertiefungsmöglichkeiten

Abfallbeauftragte haben viele Möglichkeiten zur fachlichen Vertiefung und Spezialisierung. Zusätzliche Qualifikationen erhöhen den Wert für das Unternehmen. Sie eröffnen auch neue berufliche Perspektiven. Eine wichtige Vertiefungsrichtung ist der Umgang mit gefährlichen Abfällen. Fachseminare vermitteln Kenntnisse zur Einstufung, Verpackung und zum Transport. Diese Spezialisierung ist besonders wertvoll für die chemische Industrie. Berufsbegleitende Studiengänge im Umweltmanagement oder Kreislaufwirtschaft sind ebenfalls möglich. Sie können zu akademischen Abschlüssen führen und das Expertenwissen erweitern.

| Spezialisierungsbereich | Typische Fortbildungsdauer | Zielgruppe | Besondere Vorteile |

|---|---|---|---|

| Gefährliche Abfälle | 2-5 Tage | Abfallbeauftragte in der Chemie- und Pharmaindustrie | Vertiefte Kenntnisse zu Gefahrstoffeigenschaften und rechtlichen Anforderungen |

| Branchenspezifisches Abfallmanagement | 1-3 Tage | Abfallbeauftragte in spezifischen Industriezweigen | Maßgeschneiderte Lösungen für typische Branchenprobleme |

| Kreislaufwirtschaft und Ressourceneffizienz | 3-5 Tage | Zukunftsorientierte Abfallbeauftragte | Kompetenzen zur Implementierung von Stoffkreisläufen und nachhaltigen Prozessen |

| Umweltmanagementsysteme | 5-10 Tage | Abfallbeauftragte mit Führungsambitionen | Qualifikation für übergreifende Umweltmanagementaufgaben |

Weitere Zusatzqualifikationen können im Immissionsschutz oder Gefahrgutrecht erworben werden. Diese Kompetenzen erweitern die Einsatzmöglichkeiten im Unternehmen. Sie runden das Profil des Abfallbeauftragten ab. Ein regelmäßiges Wissensupdate durch Fachzeitschriften und Webinare ist wichtig. Der Austausch in Berufsverbänden ergänzt die formalen Fortbildungen. Kontinuierliche Weiterbildung verbessert die Karrierechancen und Vergütungsmöglichkeiten.

Berufliche Perspektiven und Karrieremöglichkeiten

Als Abfallbeauftragter eröffnen sich vielfältige Chancen in einem zukunftsorientierten Bereich. Der Bedarf an Fachkräften im Abfallmanagement steigt stetig. Unternehmen suchen gezielt nach zertifizierten Experten für Abfallstromoptimierung. Karrierewege führen oft zum Leiter der Umweltabteilung oder zum Umweltmanagementbeauftragten. Mit Erfahrung ergeben sich Möglichkeiten in Beratung, Behörden oder Forschung. Die Selbstständigkeit als externer Berater ist ebenfalls attraktiv.

Gehaltsstrukturen und Verdienstmöglichkeiten

Das Gehalt eines Abfallbeauftragten hängt von Qualifikation, Branche und Unternehmensgröße ab. Berufseinsteiger verdienen jährlich zwischen 35.000 und 45.000 Euro. Erfahrene Fachkräfte können 50.000 bis 70.000 Euro erreichen. Die Vergütung variiert je nach Branche. Chemie- und Energiewirtschaft zahlen besser als der Handel. Großunternehmen bieten oft höhere Gehälter als kleinere Betriebe. Ein Hochschulabschluss wirkt sich positiv auf Gehaltsverhandlungen aus. Zusatzqualifikationen und Spezialisierungen verbessern die Marktposition und Verdienstmöglichkeiten. Die wachsende Bedeutung der Kreislaufwirtschaft macht diesen Beruf finanziell attraktiv. Es bietet langfristige Sicherheit in der Karriereplanung.